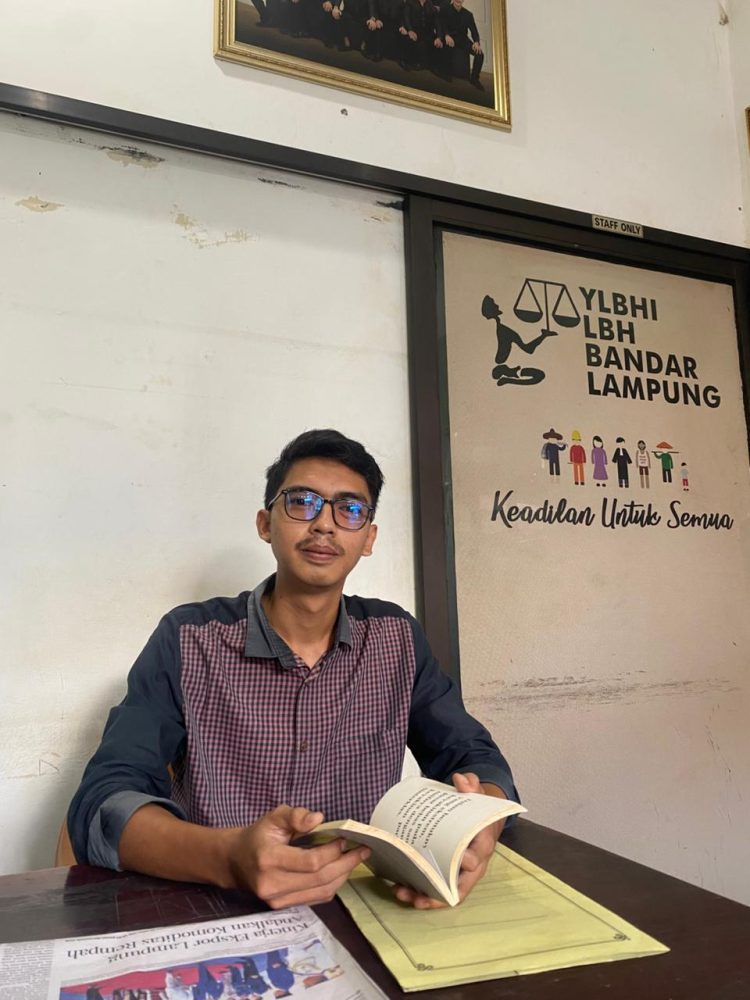

PANTAU LAMPUNG- Di tengah arus pragmatisme akademik dan komersialisasi pendidikan tinggi, muncul sosok yang menolak tunduk pada logika pasar dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme intelektual. Ia adalah Budiyono, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang menjadi contoh nyata dari seorang intelektual organik — seorang akademisi yang tidak sekadar berpikir di ruang kelas, tetapi berjuang bersama rakyat di medan sosial.

Budiyono bukan sekadar pengajar yang menyalurkan ilmu, melainkan seorang penggerak kesadaran. Ia menghidupkan kembali gagasan Antonio Gramsci tentang intelektual organik, yakni sosok yang tumbuh dari rahim rakyat dan berjuang untuk membangkitkan kesadaran mereka terhadap ketidakadilan. Dalam setiap langkahnya, Budiyono menolak menjadi intelektual tradisional yang hanya berkutat pada teori tanpa sentuhan realitas sosial.

Sebagai dosen, ia dikenal dengan gaya pengajaran yang membebaskan. Bagi Budiyono, ruang kelas bukan sekadar tempat transfer pengetahuan, tetapi arena pertempuran ide dan pembentukan kesadaran kritis. Ia mengajak mahasiswa melihat hukum bukan hanya sebagai teks legal, tetapi sebagai medan pertarungan antara kekuasaan dan rakyat. Dengan pendekatan ini, ia menanamkan kesadaran bahwa hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan hegemoni kelas berkuasa — sebuah kenyataan yang menuntut keberanian intelektual untuk dilawan.

Budiyono memandang bahwa hukum sejatinya adalah alat emansipasi, bukan dominasi. Ia menolak pandangan legalistik yang membatasi hukum pada peraturan semata, dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanistik dan reflektif. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bahwa tugas seorang intelektual bukan hanya menulis teori, tetapi menyalakan api kesadaran agar masyarakat mampu memahami dan menuntut haknya.

Keterlibatan Budiyono di tengah masyarakat memperkuat makna intelektualitas yang berpihak. Ia hadir dalam advokasi tanah untuk warga yang tergusur, menjadi penasihat hukum bagi buruh yang kehilangan hak, dan berdiri bersama mahasiswa ketika menolak ketidakadilan kebijakan publik. Ia menolak posisi netral, karena baginya, “netralitas” hanyalah bentuk lain dari keberpihakan pada penindas. Dalam setiap tindakan, ia menegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah bebas nilai — ia selalu berpihak, dan Budiyono telah memilih berpihak pada kemanusiaan.

Sikapnya ini menjadikan Budiyono bukan sekadar seorang akademisi, melainkan simbol moral yang menegaskan kembali fungsi sosial universitas. Ketika banyak kampus berubah menjadi korporasi pendidikan dan dosen sibuk mengejar indeks sitasi atau publikasi jurnal internasional, Budiyono tetap menambatkan langkahnya pada kerja-kerja sosial yang nyata. Ia menolak menjadikan pendidikan sebagai komoditas, dan berpegang teguh pada prinsip bahwa universitas seharusnya menjadi ruang publik yang kritis, tempat ilmu pengetahuan berpadu dengan keberpihakan sosial.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire, tokoh pendidikan kritis asal Brasil, yang menyebut pendidikan sebagai praksis kebebasan — proses di mana manusia belajar tidak hanya membaca teks, tetapi membaca dunia dan mengubahnya. Budiyono menghidupkan semangat ini di konteks lokal Lampung, menjadikan ruang kuliah sebagai tempat mahasiswa belajar menjadi manusia merdeka, bukan sekadar pencari nilai.

Lebih dari itu, Budiyono juga berperan sebagai jembatan kesadaran antara kampus dan masyarakat. Ia membawa pengalaman rakyat kecil ke ruang akademik, menjadikannya bahan refleksi teoretis, lalu kembali membawakan teori itu ke tengah masyarakat untuk diuji dalam praksis. Siklus dialektis inilah yang menjadikan intelektualitas Budiyono hidup, dinamis, dan relevan.

Karya dan kiprahnya menjadi pengingat bahwa seorang dosen sejati tidak hanya mengajar di ruang kelas, tetapi juga mendidik melalui keteladanan. Dalam banyak kegiatan sosial, ia tidak berdiri sebagai pembicara atau pengamat, melainkan sebagai pelaku perjuangan. Ia menyelami penderitaan masyarakat, memahami struktur ketimpangan, dan memformulasikan jalan keluar berdasarkan prinsip keadilan sosial.

Ketika banyak akademisi memilih jalan aman, menulis jurnal tetapi bungkam terhadap ketimpangan sosial, Budiyono justru melangkah di jalan sebaliknya. Ia menjadikan penelitian dan pengabdian masyarakat bukan sekadar formalitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi sebagai praktik perlawanan terhadap dominasi pengetahuan yang elitis. Di tangannya, hukum menjadi alat pembebasan, bukan alat penindasan.

Kini, pada usianya yang ke-51 tahun, Budiyono tetap setia pada jalan perjuangannya. Ia tidak berhenti menulis dan mengajar, tetapi terus menyalakan bara semangat di dada mahasiswa dan masyarakat. Sosoknya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk memahami bahwa intelektualitas tanpa keberpihakan hanyalah kesia-siaan. Ia menegaskan bahwa berpikir kritis harus disertai dengan keberanian bertindak, dan pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang berpihak pada kehidupan.

Dalam diri Budiyono, kita melihat refleksi nyata dari teori Gramsci: intelektual sejati adalah mereka yang hidup di tengah masyarakat, memahami denyut rakyat, dan berjuang untuk mengubahnya. Di tengah dunia pendidikan yang semakin pragmatis, sosoknya menjadi pengingat bahwa ilmu bukan sekadar alat mencapai karier, melainkan sarana membangun peradaban yang lebih adil.

Semoga keteladanan Budiyono menjadi cermin bagi para akademisi dan mahasiswa untuk kembali meneguhkan makna sejati pendidikan — bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga memanusiakan manusia.***